Рубрика МКБ-10: D33.3

МКБ-10 / C00-D48 КЛАСС II Новообразования / D10-D36 Доброкачественные новообразования / D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы

Определение и общие сведения[править]

Глиома зрительного нерва

Глиома зрительного нерва — доброкачественная опухоль, развивающаяся вдоль зрительного нерва (хиазма, тракт и ответвления), характеризующаяся ухудшением или потерей зрения, может сопровождаться диэнцефалическими симптомами, такими как снижение роста и изменение структуры сна. Глиома зрительного нерва часто ассоциирована с нейрофиброматозом 1 типа.

Опухоли глазодвигательных нервов (глазодвигательного, блокового и отводящего)

Являются казуистикой. Гистологически — шванномы. Первым симптомом является чувство двоения предметов (при невриноме 4-го нерва — только при взгляде вниз, например, при спускании по лестнице). Принципы диагностики и лечения — те же, что и при других внутричерепных невриномах.

Опухоли тройничного нерва

Составляют около 0,1% внутричерепных опухолей. В подавляющем большинстве случаев — шванномы (невриномы). Обычно развиваются из гассерова узла и располагаются либо в средней черепной ямке, либо в виде «песочных часов» распространяются из средней черепной ямки в заднюю, реже возникают из корешков или ветвей тройничного нерва.

Первым проявлением опухоли обычно бывает болевая и тактильная гипестезия на соответствующей половине лица и слабость жевательной мышцы, в последующем может развиваться гипотрофия жевательной мышцы, парез лицевого нерва. Тригеминальный болевой синдром нехарактерен. При распространении опухоли в кавернозный синус появляются глазодвигательные нарушения, при росте в заднюю черепную ямку развивается внутричерепная гипертензия, атаксия.

Лечение в большинстве случаев хирургическое. Доступ к опухоли определяется ее преимущественной локализацией. Вероятность рецидива после полного удаления опухоли — 1-2%, после субтотального — около 20%. Диспансеризация — МРТ 1 раз в 6 мес до 2 лет после операции, затем — 1 раз в год до 5 лет, затем — 1 раз в 2 года.

Возможно радиохирургическое лечение — как небольших неврином, так и остатков опухоли, в частности, расположенных в полости кавернозного синуса.

Менингиома тройничного нерва (менингиома меккелевой полости)

Встречается очень редко. Развивается из ТМО, в толще которой находится узел тройничного нерва. Проявляется теми же признаками, что и невринома, может наблюдаться болевой синдром. Лечение — удаление опухоли, по возможности, с сохранением нерва, либо радиохирургия.

Опухоли лицевого нерва

Опухоли лицевого нерва — преимущественно шванномы. Очень редки.

Этиология и патогенез

Обычно развиваются из чувствительных волокон нерва в области коленчатого узла (в пирамиде височной кости).

Клинические проявления

Первым и основным проявлением заболевания является обычно медленно нарастающий парез лицевого нерва.

Диагностика

В плане дифференциальной диагностики особенно информативна КТ, позволяющая в ряде случаев выявить расширение фаллопиева канала.

Лечение

Большинство больных оперируются оториноларингологами. К нейрохирургам обычно поступают пациенты, у которых опухоль формирует интракраниальный узел.

Несмотря на применение микрохирургической техники, при удалении опухоли не всегда удается сохранить функционирующие волокна лицевого нерва. При нарушении анатомической целостности лицевого нерва оптимальным является наложение шва нерва с использованием вставки из подкожного нерва голени.

Альтернативой хирургическому вмешательству при небольших опухолях и противопоказаниях к операции может быть радиохирургия или трехмерная конформная лучевая терапия.

Прогноз

Прогноз благоприятный, после полного удаления опухоли вероятность ее рецидива не превышает 2%.

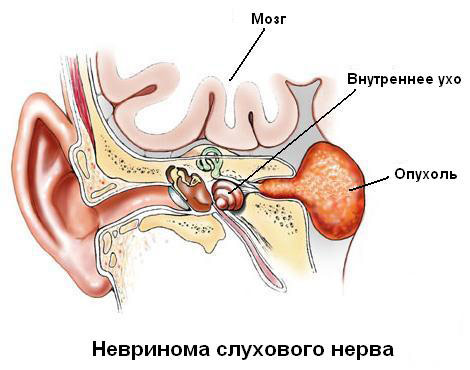

Невринома преддверно-улиткового (слухового) нерва

Представлены преимущественно шванномами, редко встречаются нейрофибромы. Злокачественные формы практически отсутствуют (единичные сообщения в мировой литературе). Заболеваемость — 1,5 на 100 000 населения в год. Встречаются чаще (в соотношении 3:2) у женщин, пик заболеваемости приходится на 4-5-ю декады жизни. Примерно в 5% наблюдений бывают двусторонними (что патогномонично для нейрофиброматоза-2), в этих случаях половых различий заболеваемости нет, пик — 3-я декада жизни.

Шваннома, как правило, плотная, имеет арахноидальную капсулу (развивающуюся из оболочки нерва), отграничена от мозга. Ассоциированные с нейрофиброматозом-2 шванномы, в отличие от спонтанных, часто инфильтрируют вестибулокохлеарный нерв, что затрудняет сохранение слуха у таких больных. Нейрофибромы обычно имеют мягкую консистенцию, инфильтрируют вестибулокохлеарный и другие прилежащие к опухоли нервы.

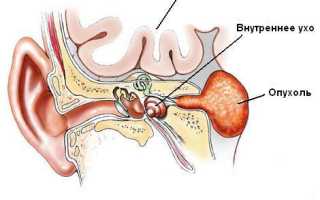

Опухоль может содержать кисты (как в строме, так и на периферии). Кровоснабжается из лабиринтной артерии, которая по мере роста опухоли гипертрофируется. Вначале прилежащая к опухоли часть вестибулокохлеарного нерва смещается опухолью, но с увеличением размера последней включается в ее структуру. Аналогично (на более поздних стадиях заболевания) происходит воздействие на близлежащие черепные нервы. Двигательная функция лицевого нерва обычно не нарушается, несмотря на сдавление его опухолью. При распространении опухоли в область вырезки намета мозжечка и при сдавлении 4-го желудочка развивается внутричерепная гипертензия, что может вести к нарушениям психики и снижению остроты зрения вплоть до слепоты.

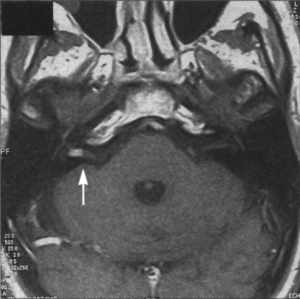

На T1-взвешенных МР-изображениях опухоль имеет пониженную или не отличающуюся от мозжечка плотность, при введении контрастного вещества контрастность опухоли значительно возрастает. На Т2-взвешенных изображениях опухоль, как правило, гиперинтенсивна.

Читайте также: Код по мкб 10 перелом луча в типичном

Основным и наиболее эффективным способом лечения опухолей преддверно-улиткового нерва является хирургическое вмешательство. Чаще всего операцию выполняют из субокципитального ретросигмовидного доступа. При опухолях менее 2 см в максимальном измерении сохранение функции лицевого нерва достигается почти в 100% случаев и сохранение слуха — в 50-60%, при нулевой летальности и вероятности рецидива полностью удаленной опухоли не более 1%. При опухолях большего размера летальность составляет 1-3%, вероятность рецидива — около 5%. Сохранить функцию лицевого нерва при радикальном удалении опухоли свыше 4 см в максимальном изменении очень сложно, слух — практически невозможно.

Альтернативой прямому вмешательству при небольших опухолях и противопоказаниях к операции является лучевое лечение — радиохирургия или лучевая терапия.

Опухоли языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов

Встречаются редко. Преимущественно шванномы. Локализуются практически всегда в области яремного отверстия и проявляются независимо от того, из какого нерва исходит опухоль, нарушением вкуса на задней трети языка, парезом или параличом нёбной занавески и язычка, парезом трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц. На более поздней стадии заболевания, при распространении опухоли в мостомозжечковый угол, могут присоединяться нарушения слуха, парез лицевого нерва, признаки поражения полушария мозжечка и внутричерепной гипертензии. При распространении опухоли экстракраниально на шее может пальпироваться патологическое безболезненное образование, достигающее иногда больших размеров.

Основным методом лечения является удаление новообразования. Выделить из ткани опухоли в яремном отверстии и сохранить функционирующие нервные волокна удается не всегда. Альтернативой операции является радиохирургия, обеспечивающая лучшие функциональные результаты. При опухолях большого размера производится максимально возможное уменьшение ее размеров и затем стереотаксическое облучение остатков опухоли в яремном отверстии.

Опухоли подъязычного нерва

Являются казуистикой. Описаны только шванномы. Располагаются обычно интракраниально, иногда через расширенный канал подъязычного нерва в виде «песочных часов» распространяются и экстракраниально.

Первым и самым характерным симптомом является нарастающая атрофия половины языка. Лечение хирургическое, альтернативой является радиохирургия.

Этиология и патогенез[править]

Клинические проявления[править]

Доброкачественное новообразование черепных нервов: Диагностика[править]

Дифференциальный диагноз[править]

Доброкачественное новообразование черепных нервов: Лечение[править]

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

https://www.orpha.net

Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Невриномы слухового нерва достигают до 8% всех внутричерепных новообразований, и встречаются в 1-2 случаях на 100000 населения. Чаще всего тело опухоли находится во внутреннем слуховом проходе.

Информация для врачей. Информация для врачей. Шифровка диагноза по МКБ 10 может проводиться по коду С72.4 (злокачественное новообразование слухового нерва). Необходимо указать стадию заболевания, выраженность синдромов поражения слухового и других черепно-мозговых нервов.

Причины

Причины развития неврином до конца не выяснены. В свое время высказывались наследственные, инфекционные и иные теории. Однако достоверно выявить точную причину или группу факторов, приводящих к данному типу опухолей нервной системы, не удалось.

Симптомы

Симптомы невриномы слухового нерва достаточно многообразны и зависят, прежде всего, от стадии заболевания.

Начало заболевания обычно сопровождается прогрессирующим снижением слуха и шумом в ушах на стороне поражения. При этом аудиметрическое исследование может выявить снижение слуха преимущественно на высокочастотные звуки.

Первая стадия заболевания (также используется термин нейроотиатрическая) иногда протекает годами (3 и более лет). Клинически проявляется также лишь снижением слуха. При этом диагностическое проведение прицельных рентгенологических исследований височной кости (укладка по Шюллеру, Стенверсу) во многих случаях уже на этой стадии позволяет определить расширение внутреннего слухового прохода на стороне опухолевого роста.

Дальнейший рост опухоли приводит ко второй стадии невриномы (стадия боковой цистерны мозга). Клинически развивается синдром мостомозжечкового угла, а именно определяются проявления недостаточности функций тройничного, лицевого и слухового нерва. При этом имеет место отсутствие болевого невралгического синдрома со стороны тройничного нерва ввиду медленного роста опухоли, а особое значение имеет гипестезия и снижение с постепенным исчезновением роговичного рефлекса.

Совокупность кохлеовестибулярного синдрома и снижения роговичного рефлекса на одной стороне является достаточным основанием для выставления диагноза вероятная невринома слухового нерва. При этом слабость мимической мускулатуры, как правило, не имеет четкой выраженности и не имеет существенного значения в диагностике. Ведь лицевой нерв может очень долго сохранять свои функции, даже будучи полностью «вмонтированным» в капсулу невриномы. Конечная фаза второй стадии заболевания характеризуется постепенным присоединением мозжечкового синдрома.

В третьей стадии постепенно нарастают признаки внутричерепной гипертензии (отчего данная стадия имеет аналогичное название). В стадию внутричерепной гипертензии все больше проявляются все прежние симптомы, развиваются признаки воздействия на структуры ствола мозга.

Смещение ствола мозга в противоположную невриноме сторону говорит о четвертой стадии — стадии компрессии ствола мозга. Прогрессирование роста опухоли приводит к сдавлению структур ствола и неизбежной смерти пациента.

Диагностически существенное значение имеет МРТ-исследование головного мозга с прицелом на мостомозжечковый угол. Следует также отметить тот факт, что двухстороннее поражения чаще говорит о наличии нейрофиброматоза, двухстороннее развитие неврином встречается крайне редко.

Лечение

Основной способ лечения – нейрохирургический. Следует четко планировать проведение вмешательства. Так, к примеру, на первой стадии заболевания опухоль требует сложнейшего транслабиринтного доступа, которым владеют лишь некоторые хирурги-отоневрологи. Поэтому предпочтительней оперативное вмешательство на 2 стадии заболевания. При этом проводится краниотомия.

Частым последствием после операции является посттравматическая нейропатия лицевого и тройничного нервов с развитием прозоплегий, лагофтальма, сухости глаза, требующих дальнейшего постоянного симптоматического лечения. Применение современных микрохирургических технологий позволяет сохранять функции тройничного нерва. Однако даже микрохирургические техники проведения операций практически не позволяют добиться сохранения функций слухового нерва на стороне поражения.

В послеоперационном периоде следует проводить профилактику инфекционных осложнений, избегать развития ОРВИ, инфекций ЛОР-органов. Также целесообразно применение нейропротективных средств и динамическое наблюдение. Многим больным требуется психологическая поддержка.

В некоторых случаях возможно использование лучевых способов лечения. На первой же стадии заболевания часто осуществляется лишь динамическое наблюдение.